11月下旬。どこでもそうらしいですが、今年はやはり紅葉がきれいではありません。ただ遅れているというのではなくて、まだ青い葉もあるし、赤くならずに茶色く枯れて落ちていくのもあります。それはそれで季節の移ろいを感じますが、真っ赤に染まった桜の紅葉は春の花盛りにも負けない美しい景色で、人の多さと露店食べ物屋のにおいで、近寄れなくなる花の季節よりも私は好きです。

1ヶ月ぶりくらいに、今日は海の方ではなく中流から山に向かって歩きました。

昔はどこでも動力には水車が使われたのでしょう。ここ夙川沿いでも米の精白に使う水車が並んで壮観だったそうです。もっともその水車の形がどんなだったかは記録が残っていなくて、この復元は想像によるものだと説明板にありました。

大量に精白された米は、六甲に降った雨が地下にもぐって伏流水となり、海岸辺りで宮水として使われた水とともに、灘の生一本を生んだのだと誇らかに書いてあります。

コサギは縄張り意識が強いらしく、他のコサギがある程度以上近づくと逃げ出します。別のチュウサギやアオサギだと仲良く並んで餌取りをしているのが、人間から見るとなんだかおかしいけれど・・・・・・

どこにいてもやはり足を水面近くでプルプル震わせてのぞきこむしぐさは変わりません。見ているとほほえましい光景ですが、本人?たちは生きるために必死でしょう。

今年はまだチュウサギを見ません。2年前くらいには、1年中いたこともありましたが。

夙川でコガモが一番多く見られるのは、阪急甲陽線の苦楽園口駅近く、中新田川との合流地点あたりです。ここには今日はコガモ24羽、カルガモ10羽くらいがいました。真冬になると河口ほどではありませんが、オナガガモの群がわがもの顔です。駅に近く、遊歩道というよりも広場といっていいくらい広い場所なので、ここへ遊びに来る人も多く、また犬の散歩、ジョギング、通学、買い物で通る人たちで賑わっています。昨年はよくパンをやっている人を見かけました。餌をもらえるところに多いのがオナガガモだそうです。今年まだオナガガモが来ないのは、たっぷりの餌を持ってきてくれる人がいないのかもしれません。

向こう岸を少年ふたり、網を持って歩いていました。

向こう岸を少年ふたり、網を持って歩いていました。

セミが賑やかな夏休みにはよく見かける光景ですが、この時期、一体何をとろうというのでしょう。

先日は、河口あたりで魚とりに夢中の少年たちが

こんな網を持っていましたが、バケツももってました。

なんだろうなぁ・・・・・・

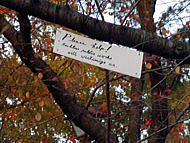

下の写真は、もうすぐ切られる桜の木に、たすけて!と書いたビラが下げられているところです。

苦楽園駅近くの道路は入り組んでいて、いつも車が渋滞。車に乗る人はどうしてこんな道?といらいらしているのでしょう。駅と線路を地下方式にして複線化すると阪急電鉄が計画しているのに対して、景観を守ろうという人たちが反対しているのです。ここの桜並木はきれいで、花見に遠くからも人々が集まってくるくらいですから、このまま残したい。少し下流に住む歩くだけの私はそう思います。でも近くに住む人たちはどうでしょう。人間の利便性と景観の保存は相反することが多く、とても難しい問題です。

上流というのは山際あたりのことでしょうから、この辺は市街地の上流部というところでしょうか。さすがに山が近づくと流れも急になって、堰と堰の間隔も狭まり、高くなってきます。それにしてもどういうのでしょう。この複雑で整いすぎている石段は?何度か鉄砲水にやられた川だと聞きますが、この整備された堰や石段が氾濫を防ぐのに役立つのでしょうか。素人だから何も分かりませんが、何のために?と不思議に思います。

後日分かったこと:

急な流れをゆるくするために、石などがあると有効だとか。このあちこち向いた立派な石段はそのための構造物らしいです。やはり素人が変に批判がましいことを言うものではありませんね。 |

|

向こう岸を少年ふたり、網を持って歩いていました。

向こう岸を少年ふたり、網を持って歩いていました。