2005年5月10日(火) 晴れ

昔、この道は、熊野詣のためばかりでなく、陸の孤島のような海側の村と町を結ぶ唯一の生活道でもあったそうです。今でこそ、鉄道の紀勢線も海沿いを通る国道も和歌山県側から三重県側へいくつもトンネルを抜けて一息で越えられますが、昭和30年代までは険しい崖に阻まれて山越えしかなかったそうです。

|

| ||||||||||||||||||||||||||

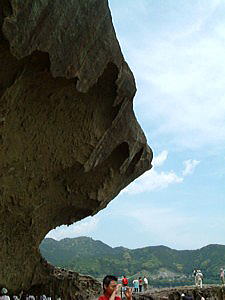

新宮までは何度か来たことがあったけれど、 ここまでは来たことがなかった。紀勢線が途切れていたころのことです。鬼ヶ城は聞いたこともありませんでした。お昼ごはんのついでにちょっと見学しただけでしたが、海は南国らしい澄んだ青で、熊野古道が海沿いにもあるというのがこういうところだとは想像もしませんでした。楽しかった。 |