2006年12月11日(月) 晴れ

清水寺から八坂神社までの東山山麓を新しい杖をついて、ゆっくり歩きました。すっかり葉を落とした木が多いなか、意外にまだ赤い葉も残っていて、枯れかかっているのもあるけれどかろうじて紅葉狩りといえるでしょうか。久しぶりの晴天で人出も結構多く、やはり人気の清水寺です。

|

| まず朱色の仁王門、右奥に西門と三重塔が見える |

|

|

| 本堂前の舞台から錦雲渓をはさんで向こうに小さく子安の塔が見えている 山側(東)には奥の院が見える |

| 光の当たり具合で色合いが違う 紅葉の盛りはどんなにきれいだっただろう |

|

|

| 奥の院へ行く手前に滝のほうへ降りる石段がある |

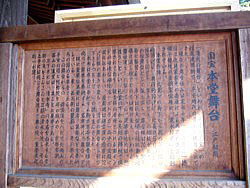

本堂舞台の説明板

写真をクリックすると拡大版が出ます |

|

|

| 奥の院から本堂舞台を見る 京都市街が見える |

子安の塔から本堂を見る |

本堂舞台から見えていた子安の塔は三重塔。本堂と同じ1633年に建立されたという。

ずいぶん昔のことだけど、ここへ来たことがあります。ここの塔は多宝塔だと思いこんでいました。きっとよく似た状況のどこかと勘違いしているのでしょう。

まったくなんといい加減な記憶でしょう。

|

|

|

| 子安の塔から音羽の滝に向かう道端に小さい地蔵群があった |

|

奥の院の北方奥のほうに地蔵堂がふたつ建っている

京の西方にも地蔵をたくさん集めた念仏寺がある

長年都だった京都の山裾には無縁仏が多かったのだろうか |

|

清水焼と一般に言われる京焼きの

名陶工として名高い仁清と乾山の

記念碑が立っている

この地に窯を持っていたわけではないが

清水焼の名前にちなんでということだろうか。 |

|

|

|

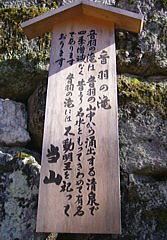

| 清水寺の名前の由来となった清泉、音羽の滝 |

1000年涸れたことがないという三つの滝をひしゃくですくって飲むことができます。みなさん、えぇーっ、どうやって飲むの、口つけるの、と迷いつつ、直接口をつけて飲まれています。それでいいのかもしれないけれど、私は手に移して手から飲みました。驚いたことに、横にひしゃくを紫外線で消毒する設備を備えてありました。

|

| 帰り道は本堂舞台の真下、錦雲渓を横切って門へ戻る |

清水寺について、詳しくはこちら(公式ホームページ)からどうぞ。

|