2010年8月28日(土) 晴れ 昨日の続き

今日も晴天。暑そう。

昨夜も今朝もホテルの食事はバイキング。それなりにおいしく充実。今朝の茶粥も梅粥もおいしかった。真夏はミステリーツアーくらいしかお客が来ないのかも。赤字ぎりぎりくらいだろうに、サービスよく愛想よく、がんばっている感じ。冬に来たいなぁ。

1階レストランからの見晴らしがいい。左に橋杭岩。まん前に紀伊大島。右に橋でつながった浮島という小島と本土串本。

カーテンの陰からカメラをのぞかせていると、ベテランおばちゃんスタッフがいろいろ教えてくれる。自分たちが子どもの頃は潮干狩りでハマグリがいくらでも拾えたが、今は全然とか。当時、和歌山市まで鈍行で5時間。今は2時間。不便だったけど、今考えたら自然いっぱいだった。今の子どもたちがかわいそうと言う。日本全国、どこでもそうだろねぇとおばちゃん同士の会話は懐古趣味。

巡航船に乗って行ったあの大島で、高校生の頃、鯨の解体を見たと言うと、私より大分若いのだろう、昔はそういうこともあったらしいだって。島中、すさまじい異臭で参ったが、そうか、大分前から鯨は太地町だけなのか。

|

今は干潮でまわりの小岩が出ているが、

満潮で小岩が見えないほうが大島まで延びた岩の連なりがよく分かる |

|

|

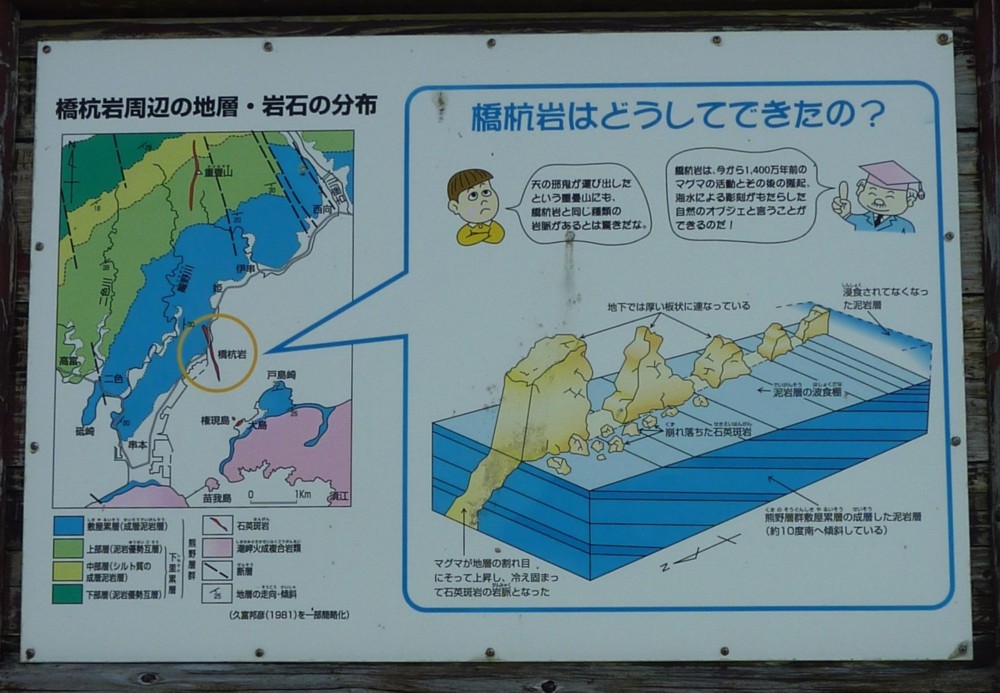

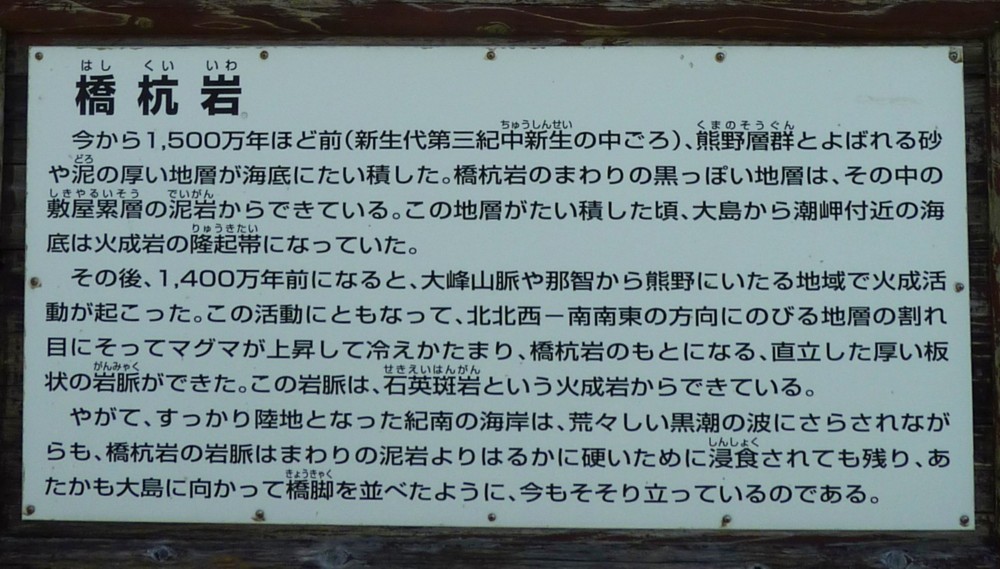

| 案内板をクリックするとそれぞれ大きい画像が出ます |

|

| さすが南国、ハイビスカスの木が大きい |

今日の観光1番は天然記念物、橋杭岩。

2番は海沿いを走る絶景ローカル列車。 JR紀勢線古座駅から下里駅までの4駅間。昨日のバス車窓からも美しい入り江の続く景色を見られたが、今日乗った列車の意味が分からない。普通にJR紀勢線の一部。道路も並行して走っているし。乗車率アップに貢献のため? バスだと反対側からは見えないから?

飛龍神社への石段400段を下りる。御神体が那智の滝だそうだ。下りた石段をまた上って道に戻り、新たにまた長い石段を上って、那智大社、青岸渡寺にまわる。この三つの神社と寺の在りよう、宗教的関係はよく分からない。昔、天皇や上皇、貴族たちが熊野詣に熱心だったころからの御物、三種の神器にまつわるものなどが伝えられているらしいが。

|

| 一気に落下する133メートルの滝 |

|

|

| 飛龍神社鳥居 |

下りた階段は上らなくちゃ・・・ |

添乗さんは頭がいい。最初、石段の下で、ここを上って行けば、左に那智大社、右に青岸渡寺とだけ説明。誰もそんな長い石段が続くと思いもせず上り始めた。次々続く新たな石段。何度もきっとこれで終わりと思いながら、ここまで来たら下りるのも癪だし、がんばって上ったよ。

|

|

表参道上りきって、左に熊野那智大社の鳥居

|

| 表参道、最初に少しだけ見える石段 |

|

|

|

熊野那智大社

|

| 二つ目の赤鳥居目指して上る |

|

|

| 大楠の木 |

いったん赤鳥居まで下りなくちゃならないかと思ったら、大楠の向こうに青岸渡寺に下りる石段があって助かった。こちらは古い木地がそのままの寺。好きか嫌いかというとこういう建物のほうが好き。遥か遠くに那智の滝が見える。

下るだけの熊野古道。時間にして30分〜40分というので、今日は石段続きだけれど、時間はたっぷりある。まだ足は大丈夫。バスに乗ったまま下の駐車場まで行ってもいいと聞いたが、マイペースで歩こうと決めて薄暗い大杉の林につづく苔むした石畳を写真を撮りながらゆっくり下った。雨続きの後だとすべってちょっと怖いかもだけど、ずっと晴天続き。すべることはない。

|

|

| |

|

|

|

二町の町石、下り口近くに四町とあった |

|

|

| 大きい虫こぶのある木 |

左の木の上部 |

|

| 夫婦杉 |

上ったり下りたりの全部の石段を制覇(?)して気持ちは満足。午後から曇ったのもありがたかった。

だけど、真夏の南紀はちと辛い。隣の奈良県十津川村で春先に雪が降って、見に行った梅がまだ固いつぼみのときに、30分も車で走って和歌山県側に来れば、南部や田辺の梅は満開なんだから。

南紀の旅は夏以外がいいよね。二毛作ではないだろうけど、もう刈り取った稲がはさにかけてあった。南国なのよぉ。次があるかどうか分からないけど、次は冬にしたい。

|