|

五重塔、回廊、中門 (いずれも国宝)

|

2007年3月21日(水) 晴れ <法隆寺・東院からつづく>

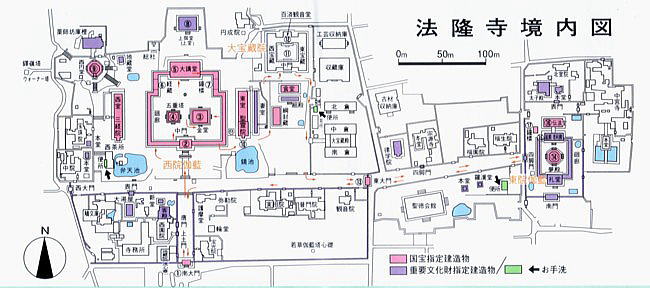

全体図は上のようになっています(入り口でもらったパンフレットから)、地図をクリックすると西院だけの拡大図が出ます

聖徳太子は斑鳩に二つの寺、法隆寺と尼寺・中宮寺を創建したといわれますが、今ある2寺は創建時とは場所も違い、伽藍配置も変わっているようです。特に中宮寺は、今では昭和の再建による新しい本堂だけですが、創建時は今の場所から400メートル東に、金堂と三重塔を備えた四天王寺式伽藍であったと近年の発掘調査で判明したそうです。

創建法隆寺は斑鳩寺と呼ばれ、聖徳太子の住まい斑鳩宮の隣に、605年〜607年頃建立され、日本では飛鳥寺に次いで古いお寺だといわれます。が、『日本書紀』に670年に焼失したと記され、その後再建されたという記述がどこにもないそうで、しかも今の法隆寺の建築様式はとても古く、‘再建論’と‘非再建論’が対立、長く論争されてきたそうです。

昭和初期の発掘調査で西院伽藍の東南隅に当たる若草とよばれる場所から伽藍跡が見つかり、ここが創建斑鳩寺であることが判明。論争は一応終結したそうです。‘再建論’が以後の通説となったけれど、今もまだなぞは多く論争はくすぶっているとか。タクシー運転手さんから聞いた話と『週刊朝日百科・日本の国宝・法隆寺』から、私の理解の範囲ですから、間違っていたらごめんなさい。

|

|

| 東大門横の狭い路地から参道へ入る車 |

東大門(国宝)、通り抜けて西側から見る |

東院から西院へは結構長い参道を歩きます。左右に立派な子院が並んでいます。写真の鬼瓦は、参道途中の子院門にのっていたもの。立体の龍ですよ! 東院から西院へは結構長い参道を歩きます。左右に立派な子院が並んでいます。写真の鬼瓦は、参道途中の子院門にのっていたもの。立体の龍ですよ!

東大門から入りました。夢殿や中宮寺が有名でも、限られた時間では西院だけで終わる観光客も多いのか、東院と違って大勢の人でにぎわっていました。

まずはベンチがいっぱいの戸外の休憩所でお茶を飲み、きょろきょろと食べ物屋を探しましたが、途中の参道にいくつかあったテント掛け露店は翌日からのお祭り用準備らしくて、なにもない。のど飴をなめながら法隆寺観光後半に突入です。

西院東端にあるのがコンクリート造りの大宝蔵殿。折りよく?昨日から春の秘宝展をやっています。表に張り出してある秘宝写真は意味がよく分からないあまり魅力的に見えない破片とか模写とか極彩色の複製仏でしたが、せっかくだからと入りました。 西院東端にあるのがコンクリート造りの大宝蔵殿。折りよく?昨日から春の秘宝展をやっています。表に張り出してある秘宝写真は意味がよく分からないあまり魅力的に見えない破片とか模写とか極彩色の複製仏でしたが、せっかくだからと入りました。

常設の仏像たちもありますが、毎回展示物は換えるそうで、今回は出土物の破片や模写中に焼けたという金堂壁画の模写などが中心でした。???の連続でしたが、帰宅後、あれこれ拾い読みして法隆寺の歴史の一端が分かり、模写や複製だからとおろそかに考えてはいけないと分かったのですが・・・

せめて、西院伽藍内の建物や壁画、仏像などを見てから秘宝展を見学すべきでした。そうすれば、何が何やらさっぱり分からないということもなかったでしょう。拝観順路を逆に歩くのは何度も来ている人のすることで、初めて同然の人間には失敗でしたね。

|

|

| 回廊と中門の向こうに金堂と五重塔が見えてきた |

中門から回廊に沿って西端に西院入り口がある |

中門(国宝)、外から

|

|

| 金剛力士立像・吽形 |

金剛力士立像・阿形 |

仁王様はいいですねぇ、1300年ここにふんばって法隆寺を守ってきたのか

もともとは塑像だったものが、損傷による何度かの修理で、阿形は表面が漆喰でおおわれ、

吽形は、頭部と右腕以外が木彫に改造されている、そのせいか、国宝ではない

東大寺と違って外向きに置かれ、雨風に襲われただろうに、古代の様式がよく残っているそうだ |

中門(国宝)、中から

ここから見ると、法隆寺といえばのエンタシスの柱がよく分かる

ギリシャのエンタシスと違って、上部にいくほど少しずつ細くなるのでなく、

3分の1くらい上がったところで一度太くなって上部までスーと細くなる

手前に柵に囲われているのは礼拝石、往時は僧でも中に入ることができず、ここから参拝したとか

列車が法隆寺駅に近づくと、山すそに見えてくる五重塔。世に五重塔は多けれど、斑鳩の里にそびえる日本の原風景としての景色は格別のものがあります。列車の中でもご夫婦らしい熟年の方が指差しておられました。

五重塔は現存最古の塔で、高さは31.5m。塔内の「塔本四面具」が711年に完成したという記録があり、塔はそれ以前に建立されていたでしょう。上にいくにしたがって塔身が細くなり、最上層が初層の丁度半分。面積は4分の1になるそうです。

|

|

塔の東側、階段を上がって見られます

こんなの見たことない!驚いた

このうれしい驚きは予習しなかったからこそ・・・

ぼんやりと内部が見えているのは、塔本四面具の背景部分

塑形した山岳の洞窟状の壇に、合わせて百体ほどの塑像が

四面に置かれて、仏典の有名な場面が表されているとか

一時中国でも日本でも盛んに製作されたそうだけど

壊れやすい塑像だから、今では完全な形で残っているのは |

| 五重塔(国宝) |

世界でも、ここ法隆寺だけらしい、奇跡のようなものという |

|

|

金堂(国宝)

西側の五重塔の陰から |

この位置からの五重塔が一番いい形に見えるというが

完全に逆光、シルエットだけ、左建物は同じく逆光の金堂 |

|

|

|

| 五重塔、軒下支える邪鬼(南西) |

金堂の邪鬼(東南) |

五重塔、

尾垂木や垂木先の透し彫りの装飾 |

|

|

|

| 下り龍 |

登り龍 |

登り龍 |

| 金堂、元禄の修理で4隅を龍の彫刻付きの支柱に取り替えたらしい |

金堂の本尊は創建当初から安置されていたものだそうです。他の事物はいろんな疑念をもたれるものもあるようだけど、中学校で習った神秘の微笑、アルカイックスマイルを浮かべた釈迦三尊像、薬師如来像、阿弥陀如来像、などなど見るからに古代仏らしい国宝仏像が暗い堂の中に鎮座しています。

それぞれ聖徳太子の等身像とか、太子の父・用命天皇の病気平癒を祈願しての薬師如来とか、法隆寺建立起源がそのまま見られ、阿弥陀如来については異論はあるけれど、太子の母の間人皇后のための像であるということらしい。

|

|

大講堂(国宝)

本来食堂だったのを講堂にしていたのが、

平安期に落雷により焼失、再建後も改築されたらしい

野屋根という構造の最初の建物とか |

大講堂前の燈籠

徳川綱吉の母・桂昌院が綱吉の武運長久を祈願して

この燈籠を建立、徳川家の家紋「三つ葉葵」と

桂昌院の実家・本庄家の家紋「九目結紋」が並ぶ |

|

|

講堂の西に経蔵(国宝)

金堂、五重塔よりは遅いが

天平時代8世紀前半の建立と考えられている |

講堂の東に鐘楼(国宝)

1度焼失後平安時代に再建されたと推定されている |

|

|

鐘楼から南に向かう回廊、まっすぐ進むと出口でした

回廊はすべて国宝

, |

連子窓がエンタシスの柱と一緒にずっと続く、しあわせなひととき

, |

柱は丸太そのままじゃなく、縦に四分割したものを使っているそうで、表にきれいに柾目が出ています

1本の樹から4本の柱を取れるとは、元はどんなに巨大な檜だったことでしょう

つぎはぎ修復跡が結構ありました、1300年以上ですからね、当然といえば当然? |

朝から大分歩いて何も食べていません。くたびれてきて、股関節だけじゃなく足のあちこちが痛くなってきました。今日はもうこれで終わり。もうひとつ拝観料を払っている大宝蔵院はまた今度と決め、トイレを探して西の端まで行ったら、休憩所がありました。温かいお茶がいただけるようですが、私は持ってきた自分のお茶を飲んで、またのど飴をなめてしばらく休憩。 朝から大分歩いて何も食べていません。くたびれてきて、股関節だけじゃなく足のあちこちが痛くなってきました。今日はもうこれで終わり。もうひとつ拝観料を払っている大宝蔵院はまた今度と決め、トイレを探して西の端まで行ったら、休憩所がありました。温かいお茶がいただけるようですが、私は持ってきた自分のお茶を飲んで、またのど飴をなめてしばらく休憩。

すると、あらら不思議。少し元気がよみがえって、まだ3時だよ。ゆっくり歩けば大丈夫といつもの欲ばり根性が頭をもたげ、百済観音像を収蔵するために建てたという新しい大宝蔵院に向かいました。

|

|

左の建物は東室(国宝)、

つながっている手前は聖霊院(国宝)、右の建物は妻室

この妻室と右写真の綱封蔵の間の通路を通って大宝蔵院へ |

綱封蔵(国宝)、窓も入り口も見えない、

真ん中が屋根と床だけでそこに両側に入り口がある

同時代の宝物庫は校倉造が多かったが、これは漆喰造り |

|

|

大宝蔵院入り口から建物は遠く、途中右側に

食堂(左、国宝)と細殿(右)が見えます |

そこを通り過ぎると目の前に大きな仮屋

修理か再建か新造か |

木に塗る真っ赤の塗料は丈夫なのでしょうが、なんでしょうね。普通の日本人は神社仏閣があまり色鮮やかだとギョッとしますね。薬師寺の再建伽藍の数々は広い場所に散らばっているし、奈良時代の創建時になるべく近づけてというのが分かるから、ギョッとはしなかったですよ。だけど、これはギョッとしました。まわりの建物群と違いすぎます。 木に塗る真っ赤の塗料は丈夫なのでしょうが、なんでしょうね。普通の日本人は神社仏閣があまり色鮮やかだとギョッとしますね。薬師寺の再建伽藍の数々は広い場所に散らばっているし、奈良時代の創建時になるべく近づけてというのが分かるから、ギョッとはしなかったですよ。だけど、これはギョッとしました。まわりの建物群と違いすぎます。

展示物はすばらしかったです。メインの百済観音は、いつのものか、どこから来たか分からないそうですが、他に類のないような独特の姿形で八頭身というけれど十頭身に感じるほどすらっと細い印象。

有名な玉虫厨子や似たような伝橘夫人念持仏厨子など、描かれた元の絵がほとんど見えないけれど、飛鳥時代くらいの作らしく、謎も多くて、建築史、考古学、美術史の研究上の価値も高いとか。何でも本物を見るに如かずと感じました。

|

|

聖霊院(しょうりょういん、国宝)

本尊は聖徳太子、ご朱印をいただくとかで大変な賑わい |

三経院、つながって奥に西室(国宝) |

|

|

法隆寺境内の西北隅にある西円堂(国宝)

そこから降りてきた一団の人々は全員外国語を話すグループ

肌の色はいろいろで何語か分からない

日本人がほとんど行かないこんな奥まですごい!

私は石段を見ただけでもう無理、またの機会に残しました |

日本最初の世界文化遺産と

他に何を書く必要があろうかという感じ

揮毫は管主や大僧正とかでなく

平山郁夫書と小さいけれど表に

|

|

|

| 南大門(国宝)、中から |

南大門(国宝)、そとから

門の向こうに見えているのは中門 |

|

|

| 南大門の鬼瓦 |

南大門から前に続く松並木の参道 |

期待以上にすばらしい日本最古の仏教美術の宝庫、法隆寺をあとにして、気分はすこぶるいいけれど、くたびれた、お腹がすいた。南門から出ると、参道の両側に沢山の食べ物やみやげ物屋。だけど、朝は2台停まっていた客待ちタクシーは1台もなく、5時前とあってバスも最終から2つ前。わざわざタクシーを呼ばずにバスで帰ろう。ふたり待っていたバス停に並びました。さいわい座れて楽に法隆寺駅まで帰れました。

見落としたところや、もう一度見たいものがありました。また来よう、次は秋がいいか。

|