|

白鳳時代から今に残る東塔

解体修理前に初層を一般公開中 |

2010年5月15日(土) 晴れ

先日来、平城宮跡で大々的に遷都1300年祭が行われ、何万人もが詰め掛けて大盛況だったらしい。人ごみ苦手人間としては大イベントは避け、ちまちまと秘仏・秘宝開陳の恩恵に浴している。

昭和の伽藍大再建と新たな西域壁画殿を含む玄奘三蔵院伽藍建造なった薬師寺が、ついに東塔の大修理に向けて歩み始めたらしい。

|

|

順路表示に従って進むと前に東塔、右に金堂

左に東回廊が目に入る |

東塔後ろの回廊から西塔を望む

1300年の年月を経て向かい合う東西の塔 |

すっかり素の木地に戻って古びた感じが一層優美さを際立たせるようで、薬師寺に行く目的はいつも、もったいないながら薬師三尊像よりもこの東塔だった。今回、その初層を一般公開というので見逃すわけにいかない。

先に拝観した西塔初層内部には東西南北各面に仏像が安置されている。東塔にはどんな仏像が鎮座されているかとわくわく覗き見た。大きな鏡が扉の下方に置かれ、天井を映している。消えかかった模様は、蓮の花を図案化したものだそうだ。これを見て平山郁夫氏が新たに描き起こして、新しい金堂や西塔の天井画としたのだとか。

仏像はありませんでした。真ん中の太い心柱の下の方はほとんど空洞、上の方まで円錐形の空洞がつづいていると先年の調査で分かり、タガをはめたそうだ。もともと仏像はなかったのか、危険だからどこかへ避難させたのか、聞いてみればよかった。

|

|

全体に古びているが、外からよく見えるのは垂木

いつ見ても、この傷み具合穴のあき具合、大丈夫かと気にかかっていた |

|

|

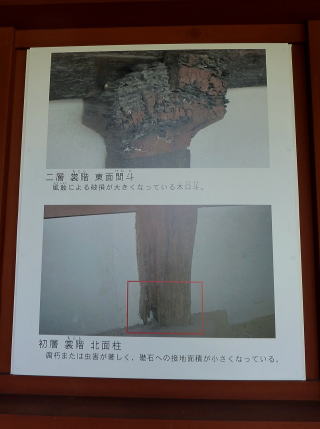

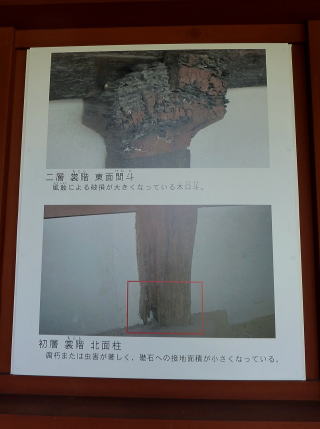

| 回廊に修理の必要な部分を掲示してある、その一部 |

修理が終わるのが10年後という。それまで生きていたとしても、新しい東塔をこの目で見るのはむずかしいだろう。大きく空洞になってしまった心柱は新しくなるだろう。それとも一部継ぎ足すのだろうか。屋根の垂木は見るからに傷んでいる。全部取り替えるのだろうか。

古い部材を遺したとしても、建築当初と同じく、今の西塔のように鮮やかに着色されるのだろうか。その方が防腐対策になるのだろうけど、ちょっとさびしい気がする。どうなるのだろうなぁ。

|

|

| 東院堂 |

中門から金堂を見る |

東院堂の本尊である聖観音菩薩像は、白鳳時代の端麗で優美な黒光り銅像。建物とともに国宝。薬師寺の仏像の中で一番好きな像だけど、本尊は奈良国立博物館の大遣唐使展に出展されていて、今ここにあるのは写しだそうだ。どこの寺でも、国宝級の仏像は写しを作ってあるんだね。見ただけでは違いなんて誰にも分からないだろう。

|

|

| 中門の両脇でにらみを利かせる仁王像 |

|

金堂の北にある大講堂

以前大講堂の両側で回廊らしい建物を工事中だったが、工事は終了していて、

両脇に伸びているだけ、東西の回廊とは繋がっていない、意外だったが、何か意味があるのだろう

あっ、もしかして、東塔修理工事の機材などを運び入れやすいから? |

玄奘三蔵院伽藍の大唐西域壁画には2度目でも胸打たれた。玄奘三蔵が歩いた道筋というのは、ただの風景ではない。仏典を求めて幾多の困難にあいながら西方天竺に旅したその心象風景であり、平山郁夫氏自らの生き方と精神を重ね合わせての作画だったといわれる。7場面13枚からなる壁画は全部で49メートルになるらしい。

完成までに30年かかったという大壁画。75センチ角の天井板が248枚ならぶ格天井にも画伯自ら群青の空に輝く星を描きいれたのだそうだ。

また来ることがあるかな。東塔が工事中の間は多分来ることはないだろう。もし元気だったら10年後にも来たい。

|