| 同じ古都と呼ばれても、奈良とは全然違います 都であった時が長く、宮廷文化が花開き、一般民衆の暮らしも 洗練された雅な印象があります とは言いながら、私の興味関心の中心は、自然景観なので、 神社仏閣を訪ねても、まわりの森や山を楽しむことが多いですねぇ |

|

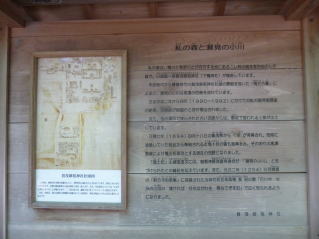

2014年5月28日(水) つづき 4車線ある下鴨大通りの日の当たる歩道を1キロほども歩いて、やっと横断歩道を渡り、森に戻りました。

裏からまわるものじゃありませんね。創祀年代もはっきりしないような古い社は、古代人の自然観が満ちた 興味深いところに思えて好きなのですが、早く森に戻りたい思いばかり湧いて、さっさと建物群から出てしまいました。 上賀茂神社では、奥まで入れてもらって、二つの本宮を見せてもらい、宮司さんから謂れなどを聞いて、 すぐ後ろの山の風情や鳴き交わす小鳥の声に、ご先祖様たちの素朴な自然信仰が感じられたものでしたが、 今回はそんな機会もなく、予約してお参りすればできそうでしたが、お高そうでした。 |

下鴨神社・糺の森 散歩日記 のんびぃの日記帳 上賀茂神社(2008秋) 旧のんびぃのアルバム日記 近場散策 |