2011年7月26日(火) 雨 ときどき 曇り 後 晴れ

白谷雲水峡は、明日朝になるだろうという話でしたが、昼食時に、解禁になったから、不確かな明日にするよりは今日のうちにと知らされ、まだ雨の残る中、みなさん喜んでバスに乗り込みました。

解禁になったのは弥生杉コースのみということで、晴れていれば別のコースになったかもしれませんが、他とは違う、確かな屋久島の森・渓谷歩き、大満足でした。

|

|

| バスが着いたのは、管理棟のある正面入り口じゃなく、飛流橋横で、大岩越えが危ないからということでした |

|

|

| 飛流おとしの滝 |

軽くアップダウンはありますが、遊歩道は滑りにくい石で完全整備

ちょっとびっくりでしたが、白谷雲水峡は世界遺産の外になります

杖は山用のLEKI、ゴムをはずしました |

|

|

| 望みどおりのコケの上の流れ |

倒木ごろごろも白谷雲水峡なればこその風景・・・よね |

|

|

| 雨が降り、森の中は暗い、この雨と暗さがコケやここに生きる他の植物にも最適なのでしょうね |

|

|

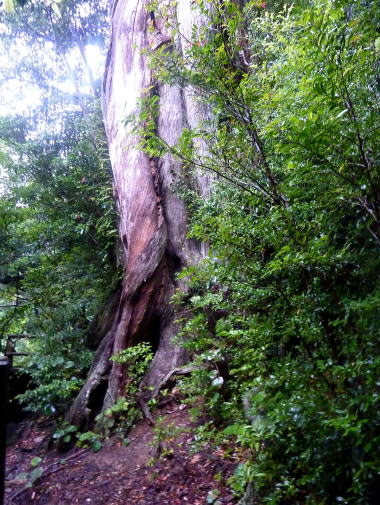

| 絞め殺しの木に巻きつかれた木 |

花崗岩の表面に生え増えていくコケ |

|

|

ちなみに樹齢が同じ3000年と言われる

昨日会った紀元杉は

樹高 19.5m

胸高周囲 8.1m

標高 1230m

|

|

この弥生杉は枯死寸前だそうで、実は枯死した初代の木に沿って二代目が根を下ろし、周りを囲んで大きく見えているのだとか

本当の樹齢は約300年、それじゃ弥生じゃなく、江戸杉で、屋久杉とも言えないわけねぇ |

杉は、日本にしか生育しない日本固有の植物で、スギ科スギ属に、一属一種、ただスギしかない、たいへん珍しい樹種なのだそうです。だのに何故、屋久島には、普通400年から500年と言われる寿命をはるかに越える樹齢3000年とか、本当かどうか疑いたくなる7000年、8000年といわれる縄文杉などが生きているのか、どうして杉とは思えない異形なのか、不思議でした。それがちょっとわかりました。

養分の乏しい花崗岩の風化した土壌で生長が遅く、年輪が緻密になり、本土の杉と比べて6倍も樹脂分が多くなり、腐りにくい。その特長を生かして、江戸時代に年貢として柾目のきれいな平木を納め、根に近いほうは平木にしにくいため高い位置で伐倒。その切り株の上に2代目3代目が根を下ろし生長して、あのような姿になっているそうです。生長の過程で他の木に着生され、とくにヤマグルマなどの絞め殺しにあえば、一層異形になるのでしょう。

|