第1回スイス同窓会をするはずだった飛鳥。いろんな事情から私ともうひとりが参加できなくなり、その年の初夏と秋にひとりで歩きました。 第1回スイス同窓会をするはずだった飛鳥。いろんな事情から私ともうひとりが参加できなくなり、その年の初夏と秋にひとりで歩きました。

近鉄橿原(かしはら)神宮前駅から東に約2.5キロの甘樫丘(あまかしのおか)から見た飛鳥の里の風景です。左写真、左の山は畝傍山(うねびやま、199m)。さっき電車を下りた駅の向こう側にある橿原神宮の背山という感じです。

右写真、左奥に小さく見える三角形の山は耳成山(みみなしやま、140m)、右は天香具山(あまのかぐやま、152m)。この大和三山は平らな大和盆地の中にぽつぽつと見えて、古代から万葉の歌に詠われて有名ですね。でも初めて教えてもらったときには、その小ささにびっくりしました。 右写真、左奥に小さく見える三角形の山は耳成山(みみなしやま、140m)、右は天香具山(あまのかぐやま、152m)。この大和三山は平らな大和盆地の中にぽつぽつと見えて、古代から万葉の歌に詠われて有名ですね。でも初めて教えてもらったときには、その小ささにびっくりしました。

どの山も頂上まで登れます。信仰の対象になっているわけではないようです。この数年前に大和三山めぐりというハイキングツアーに参加したことがあります。山は低くあっという間に登れますが、三つの山をめぐる舗装道路歩きがつらかった。よくウォーキングで20キロ30キロの舗装道路を歩いておられる人たちは、膝や股関節が痛まないのでしょうか。からだのバネが違うのでしょうね。三山とも頂上からはあまり展望がききません。

こうしてみると何の変哲もない日本の田舎の景色に見えますが、こののどかな風景は住民に課せられた厳しい規制で保たれています。

地理的に大阪通勤圏といえる場所で、規制がなければどんどん高いマンションなどが建つでしょう。『環境抜群、万葉の里、飛鳥』

なんてね。

|

第1回スイス同窓会をするはずだった飛鳥。いろんな事情から私ともうひとりが参加できなくなり、その年の初夏と秋にひとりで歩きました。

第1回スイス同窓会をするはずだった飛鳥。いろんな事情から私ともうひとりが参加できなくなり、その年の初夏と秋にひとりで歩きました。 右写真、左奥に小さく見える三角形の山は耳成山(みみなしやま、140m)、右は天香具山(あまのかぐやま、152m)。この大和三山は平らな大和盆地の中にぽつぽつと見えて、古代から万葉の歌に詠われて有名ですね。でも初めて教えてもらったときには、その小ささにびっくりしました。

右写真、左奥に小さく見える三角形の山は耳成山(みみなしやま、140m)、右は天香具山(あまのかぐやま、152m)。この大和三山は平らな大和盆地の中にぽつぽつと見えて、古代から万葉の歌に詠われて有名ですね。でも初めて教えてもらったときには、その小ささにびっくりしました。

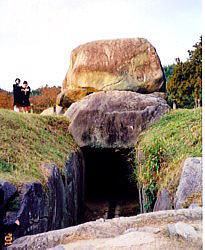

飛鳥と言えば昔から有名なのは、蘇我馬子の墓ではないかといわれる石舞台。よく見るまわりに何もない写真などで、道の真ん中にあるのかとぼんやり考えていましたが、立派な公園になっていて、ちゃんと入場料を払って入りました。

飛鳥と言えば昔から有名なのは、蘇我馬子の墓ではないかといわれる石舞台。よく見るまわりに何もない写真などで、道の真ん中にあるのかとぼんやり考えていましたが、立派な公園になっていて、ちゃんと入場料を払って入りました。

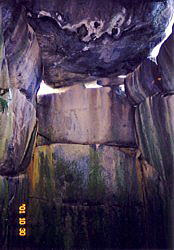

酒船石のある丘のすぐ下のほうに、2000年正月に見つかった亀形石造物遺構です。写真は2001年10月のものですから、今は発掘整備も研究も進んでいるでしょう。この遺構が見つかった時には学者さんたちがテレビで、大陸とのつながりを示す貴重な遺跡で、酒船石とのつながりのある祭祀のためのものとも考えられると言っていました。

酒船石のある丘のすぐ下のほうに、2000年正月に見つかった亀形石造物遺構です。写真は2001年10月のものですから、今は発掘整備も研究も進んでいるでしょう。この遺構が見つかった時には学者さんたちがテレビで、大陸とのつながりを示す貴重な遺跡で、酒船石とのつながりのある祭祀のためのものとも考えられると言っていました。