2010年3月17日(水) くもり 後 晴れ

平城遷都1300年祭、祈りの回廊なる企画でいつもは各寺院の奥深く秘められ、1年に1日だけ開帳されているような仏像を公開してくれるというので、秘仏開帳カレンダーを作って、地図と首っ引きでぐるっと近くを見てまわれるように考えた。

その第1弾。例年より早いという椿の時期でもあり、奈良三名椿にもお目にかかれそうだし、奈良へ。東大寺開山堂は非公開なので、三名椿のひとつ糊こぼし椿(良弁椿)を今回はあきらめ、伝光寺・武士(もののふ)椿と白毫寺・五色椿を見に。近くの福智院・栄光椿も楽しみ。元気に歩けそうだったら他も行きたいがどうかな。

武士(もののふ)椿の大きな木

|

|

| 椿としては珍しく、花びらが1枚ずつ散って、武士に嫌がられない椿ね |

|

|

|

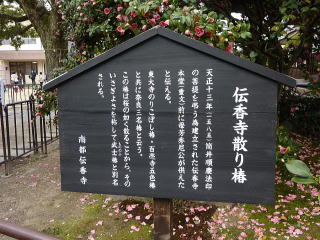

案内板をクリックすると大きな画像が出ます |

ここ伝光寺の本尊は釈迦如来坐像だけど、今、特別開帳されているのは、はだか地蔵として親しまれている地蔵菩薩立像。着衣なしで彫刻された地蔵尊に毎年7月に新しい衣を着せるとか。顔立ちが穏やかで衣が明るい色で品よくかわいい。秘仏というより、親しみ深い感じ。お会いできてよかったよ。こちらのご住職が写真どうぞとおっしゃるそうで、遠慮なく撮らせていただいた。

2010年3月10日~4月4日だけ、本堂の釈迦如来坐像の前に特別に安置され公開されているそうだ。実は、この伝光寺、探すのは簡単ではなかった。平城遷都1300年記念事業協会のホームページで小川町までは分かったが、地図で見つけられなかった。同寺内のいさがわ幼稚園のほうが表通りに面していて地図に載っている。

|