2008年4月9日(水) 晴れ <斑鳩散歩つづき>

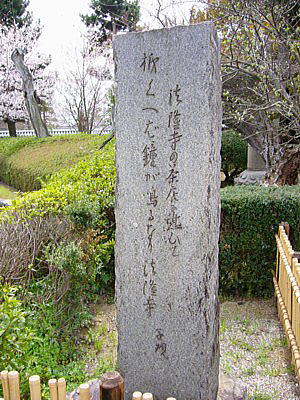

南大門の正面足元に、敷石が一つ敷かれていて鯛石と呼ばれているそうだ。魚というより牛のように見えたが、この石には伝説があって、昔、法隆寺の南を流れる大和川が氾濫し、南大門までついた水が引いた後、残された魚がその石になったというのと、もうひとつ、魚がこの石のところまで泳いできたが、法隆寺には水が入らなかったということを示しているというのと。

近くの聖霊院も三経院も、昨年来たときには3月の聖徳太子の命日に当たる日が近く、赤黄緑などの色鮮やかな幕を垂らしていたが、今回は何もなくて修学旅行生以外はあまり人もいなくて静か。

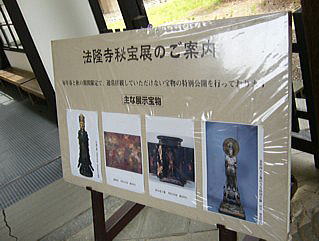

今年いっぱい金堂の須弥壇修理のため、中の国宝、四天王像のうち2体、持国天像と増長天像。他にも、飛鳥・白鳳時代の至宝や玉虫厨子複製と平成の玉虫厨子などを特別展示している。

大宝蔵殿と大宝蔵院のたくさんの展示物を見てくたびれて、しばらくお茶を飲んで休憩。11時過ぎに食べた天ぷらそばの効力はそろそろ切れたらしい。もう帰ろうと立ち上がったのだが・・・

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

また来てしまった。昨年くたびれて見残したところがあったし、今、玉虫厨子の複製と平成版玉虫厨子の一般公開とともに、夢殿でいつもは秘仏として厨子の奥にしまわれている救世観音像の特別公開があるというので、歩ける間に1度拝ませていただこうとやってきた。

また来てしまった。昨年くたびれて見残したところがあったし、今、玉虫厨子の複製と平成版玉虫厨子の一般公開とともに、夢殿でいつもは秘仏として厨子の奥にしまわれている救世観音像の特別公開があるというので、歩ける間に1度拝ませていただこうとやってきた。