2007年3月21日(水) 晴れ

まったく盗掘に遭っていなくて、副葬品など金ぴかのまま出土したそうで、クツなどは斑鳩の展示館に、他は橿原考古学研究所が保存研究しているのだとか。さすがに有名観光地のタクシー運転手さんは詳しくて、藤ノ木古墳のことやら、法隆寺が創建当初の建物か再建されたものかについての論争など、何の知識もないおばちゃんに分かる程度に教えてくれました。本物の歴史好きさんや古墳めぐりの勉強家さんたちとなら、きっと盛り上がったことでしょう。

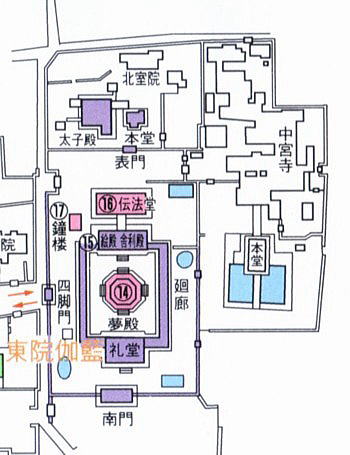

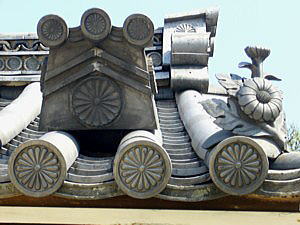

上の地図で分かりますが、東院は真ん中に夢殿一棟だけあって、まわりをぐるっと回廊で囲まれています。南に礼堂、北に絵殿と舎利殿。この東院伽藍というのは、どこにいても気持ちのいい景色。柱、梁、屋根。殊にすばらしいのは連子窓。とてもいい感じに外が透けて見える。西院も同じだと後でわかりましたが、この小さい空間でこの気持ちのよさ。東院の大ファンになりました。

回廊の北西隅の出口から外へ出ると大きな鐘楼がありました。袴腰付き鐘楼の最古の建物とか。私は鐘楼が好きだけど、大きくて立派で国宝というけど、誰も注意を払わない。他にいっぱい見るべきものが多くて、皆さん忙しいんだ。

東院の中らしいのに、あちこちに‘中宮寺はあちら’の看板。中宮寺の門も脇からの見学者入り口もこの法隆寺東院の中に向いていました。中宮寺だけに行きたくても、四脚門から入らなくちゃならなかったのか。

|

大和路散歩第5弾は法隆寺に決めて、できたばかりのJR‘さくら夙川駅’(右写真)を利用。昔、関西線といったJR奈良方面行き大和路快速に大阪で乗り換え法隆寺へ。

大和路散歩第5弾は法隆寺に決めて、できたばかりのJR‘さくら夙川駅’(右写真)を利用。昔、関西線といったJR奈良方面行き大和路快速に大阪で乗り換え法隆寺へ。 ま、民家も建て替えのときなどはいろいろ厳しい注文がつくそうで、飛鳥と同じですね。

ま、民家も建て替えのときなどはいろいろ厳しい注文がつくそうで、飛鳥と同じですね。