2007年2月3日(土) 晴れ <頭塔からつづく>

頭塔と同じ奈良市高畑町にある新薬師寺。訪ねるのは40数年ぶり。頭塔から近いだろうと、落ち着いた雰囲気の古都の住宅地を歩いたら、意外に遠かった。住宅がなくなって田園地帯になる場所に小さいお寺がありました。

|

|

| 南門(重文) |

本堂(国宝) |

屋根の構造は簡素なつくりだけれど国宝になっている本堂。これも国宝の本尊、薬師如来坐像の大きな目が仏像としてはとても珍しい異国的な感じ。多分奈良市から認定を受けたと思われる年配男性ガイドさん。大声で10人ほどの熟年女性グループに解説しておられるのを一緒に聞かせてもらいました。一木彫のこの大きさの仏像は他にないと熱心に説明。1975年、体部の内ぐりから法華経8巻が発見され、国宝のつけたりとして指定されたとか。

|

|

| 鐘楼(重文) |

地蔵堂(重文) |

| 今見る伽藍のほとんどは鎌倉時代(800年前)建立のもの |

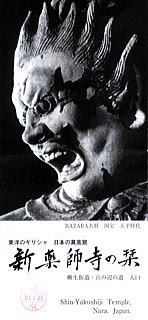

この新薬師寺で一番有名なのが、十二神将立像。 この新薬師寺で一番有名なのが、十二神将立像。

当初12体あった内、1854年の地震で1体倒壊で失われ、残り11体が全部国宝。

先月見た興福寺東金堂の十二神将もすばらしかったけれど、少し大きめのここの11体。ずいぶん色がはげているとはいえ、奈良天平の昔から今まで保存され、生き生きした表情と動きがなんとも言えず心地よい。

十二神将というのは、薬師如来を守って配されているのだそうです。

新薬師寺の十二神将は何故か目と目の間が狭い像が多く、本尊同様、どこか異国的。

数十年前、高校の日本史参考書の表紙が、左の拝観券写真の迷企羅大将(寺伝では伐祈羅大将)だったので、当時の学生は誰でもこの像は分かりますね。

500円切手はこの像になっているそうです。

新薬師寺公式ホームページはこちら。

狭い境内だからつい目に付いてしまった金網の小屋。

古い地蔵や石仏が並んでいます。

盗難防止のためだろうけど、少しさびしい風景と思ったら、

毎朝お参りする人がご利益があると信じて、少しずつ削って飲んでいることが判明。

やむなく金網を張ったそうです。(公式HPから)

| この後、おいしいそばを食べたら元気が出て、春日の杜を歩きました。↓ |

|