2007年2月3日(土) 晴れ

インドネシア・ジャワ島のボロブドール遺跡とつながりがあるかもしれない仏教遺跡が東大寺の少し南にあると、2週間ほど前のテレビ“世界ふしぎ発見”でやっていました。なんとタイミングのいい。この冬は奈良公園散歩だ、と直前に興福寺と国立博物館をめぐったばかりで、次は東大寺と張り切っていたから、こりゃいいわ。是非探して行ってみようと、今回実現。

今日はいい天気の土曜日。やっぱり平日より人が多い。ネット検索で詳しい地図が分かったので、

目印の破石町(わるいしちょう)バス停に行ってみると、 今日はいい天気の土曜日。やっぱり平日より人が多い。ネット検索で詳しい地図が分かったので、

目印の破石町(わるいしちょう)バス停に行ってみると、 なんと目の前のホテルの向こうにほぼ全容が見えているではありませんか。驚いた。門の鍵を保管している現地管理人の仲村表具店さんは、門の斜め前のお家で、今日は見学者が多いからか、鍵は開いたまま。見学料200円を払って、立派なパンフレットをいただいて入りました。 なんと目の前のホテルの向こうにほぼ全容が見えているではありませんか。驚いた。門の鍵を保管している現地管理人の仲村表具店さんは、門の斜め前のお家で、今日は見学者が多いからか、鍵は開いたまま。見学料200円を払って、立派なパンフレットをいただいて入りました。

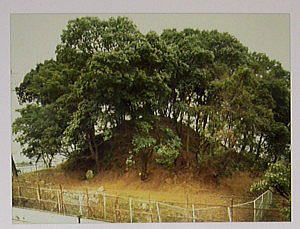

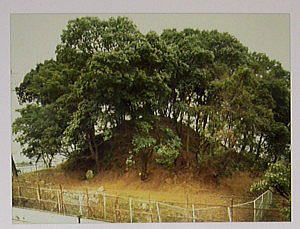

門の上に少し見えていた木々のある丘が『頭塔(ずとう)』とよばれる遺跡ですが、門を入ってもすぐそばまで民家が迫って、石段を少し上るまで、全然分かりません。

番組では、仏教は普通インドから中国を経て日本に来たとされるが、ジャワのボロブドールのような形の仏塔は中国にはなく、直接奈良時代の日本にインドネシアから伝わったと考えられなくはない、という話でした。

|

|

| 案内・説明板、写真をクリックすると拡大画像が出ます |

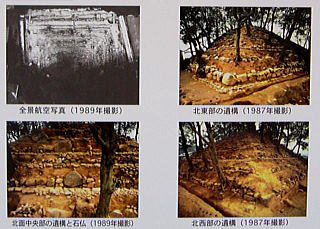

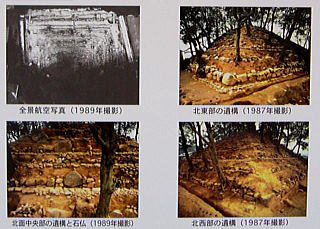

『頭塔』は奈良時代の遺跡で、古くから文献に残り、存在は知られていたそうです。1922年に国の史跡に指定され、露出していた石仏13基は1977年に国の重要文化財に指定されたそうですが、発掘調査研究が本格的にされたのは、1986年からというのですから、ほんの最近です。

|

|

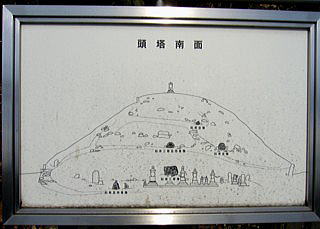

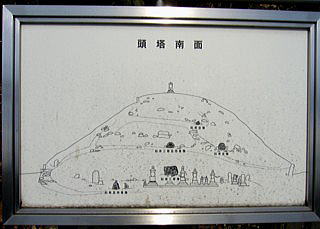

| 南面図解 |

西側から見た南面 |

史跡の南半分は現状のまま。北半分を復元したそうで、この写真でよく分かりますね。頂上の五輪塔はこの位置からしか見えませんでした。下のほうに見えるのは見学者用のテラスです。頭塔はテレビで見た感じよりは少し大きく、ぐるっと一周している間興奮しっぱなしでした。

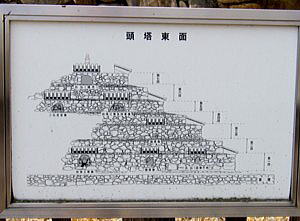

いやぁ、不思議な感じのものです。真四角はピラミッドみたいだけど、ところどころに開けた穴(仏龕という)に石仏が置いてあって屋根として瓦がのっている。復元といっても、昔からこんなふうだったわけじゃないそうで、上方の“頭塔の発掘と整備”の説明版にあるように、新しい瓦とか、石仏が無くなっているところには別の石を入れたとか、まさに整備だったようです。

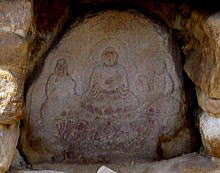

上段の方の石仏はよく見えませんでしたが、下段で触れるほど近くで見られるのは、浮き彫りがくっきり。左上のあまりはっきりしないのは南面の林のすそに半ば寝たような状態で、もしかしたら、ずっと表に出ていて日光や雨風にさらされていたのかもしれませんね。

|

|

見学用テラスに貼ってあった説明版から

左は発掘前、右は発掘中、右側の写真が4枚ある方はクリックすると拡大画像が出ます |

この『頭塔』、古くから奈良時代の僧玄昉の頭を葬った首塚であると言い伝えがあるが、767年、良弁僧正の命により東大寺の僧実忠が造営した土塔であるという記録が残っているらしい。僧玄昉の首塚という言い伝えと良弁僧正造営の土塔であるということが関係ないというほうが不自然ではないかと、興味深い推論を展開されているサイトを見つけました。後の菅原道真に似た左遷と怨霊を鎮めるための施設の関連性。“うむ。我ながら完璧な推理だ。でも良い子の皆さんは俺の古代妄想を鵜呑みにしないように。”とご親切な注意があるが、いやぁ、面白い。

そのサイトは、こちら。リンクは自由ということなので、直リンクのお願いはやめてトップページにリンクです。さいろ社>ちょっとした旅>謎の古代遺跡>頭塔、へとどうぞ。

| 同じ高畑町の新薬師寺に40数年ぶりに行ってみました。次へ→ |

|

今日はいい天気の土曜日。やっぱり平日より人が多い。ネット検索で詳しい地図が分かったので、

目印の破石町(わるいしちょう)バス停に行ってみると、

今日はいい天気の土曜日。やっぱり平日より人が多い。ネット検索で詳しい地図が分かったので、

目印の破石町(わるいしちょう)バス停に行ってみると、 なんと目の前のホテルの向こうにほぼ全容が見えているではありませんか。驚いた。門の鍵を保管している現地管理人の仲村表具店さんは、門の斜め前のお家で、今日は見学者が多いからか、鍵は開いたまま。見学料200円を払って、立派なパンフレットをいただいて入りました。

なんと目の前のホテルの向こうにほぼ全容が見えているではありませんか。驚いた。門の鍵を保管している現地管理人の仲村表具店さんは、門の斜め前のお家で、今日は見学者が多いからか、鍵は開いたまま。見学料200円を払って、立派なパンフレットをいただいて入りました。