16日目 3月24日(月) 晴れ 日差しがとても強く、暑い  クスコ2日目。何故かガイド交代。梶谷氏から日系3世フィリッペ氏へ。母方のおじいさんが1世、父は現地の人と自己紹介。現地の人らしい厳しい眼光と表情。みんながそばに集まるまで、いらいらしながら待っている様子がちょっと怖い感じでしたが、クスコ郊外の遺跡、サクサイワマン、ケンコー、タンボ・マチャイ、熱心に説明してくれました。マチュピチュで元気のなかったHiさんが俄然活き活き。今までのガイドのうちで1番いいと言って、説明の合間に、我が意を得たりと、日本のというより中国のでしょうが、風水のことなど熱心に語って、やっと話が通じる人に会えたという感じです。

いかにもスペイン風のアルマス広場。近くの店で明日の水を確保しました。 |

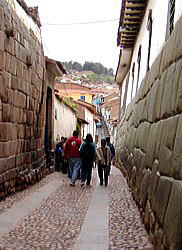

今は下のほうの石組みがそれでもびくともせずに残っています。不思議なジグザグに組まれた石組みは、稲妻を表しているそうです。90度に折れた角が、全部別の石で積まれているのでなく、ひとつの石を削ってできているところが何箇所かあり、強度のためかどうか。美的感覚のためならずいぶん面倒で大変なことをしたものだという気がします。そのすばらしい技術とおそらくは宗教的な感覚と、どんな人々だったのか、とても興味をひかれます。

今は下のほうの石組みがそれでもびくともせずに残っています。不思議なジグザグに組まれた石組みは、稲妻を表しているそうです。90度に折れた角が、全部別の石で積まれているのでなく、ひとつの石を削ってできているところが何箇所かあり、強度のためかどうか。美的感覚のためならずいぶん面倒で大変なことをしたものだという気がします。そのすばらしい技術とおそらくは宗教的な感覚と、どんな人々だったのか、とても興味をひかれます。