5日目(つづき) 2006年2月8日(水) 曇り

絶滅したと考えられていた飛べない鳥“タカへ”が見つかって、今では手厚く保護されているとか。写真は、テ・アナウ湖畔に建つ大きな“タカヘ”像。 絶滅したと考えられていた飛べない鳥“タカへ”が見つかって、今では手厚く保護されているとか。写真は、テ・アナウ湖畔に建つ大きな“タカヘ”像。

ニュージーランドは、かつてゴンドワナ大陸と呼ばれた巨大大陸の一部分であったといわれ、約1億3千5百年前に地殻変動が起こり大陸が分裂。早くから地理的に孤立したニュージーランドでは、生物が進化の過程でここ固有のものになったといわれます。哺乳類とヘビがいなかったから、鳥は大型化して飛べない鳥になったのだとか。キウィが有名ですね。

夕飯のあと、湖畔を少し歩いて、この像のある近くの船着場から、ツチボタルを見に洞窟まで船に乗ります。

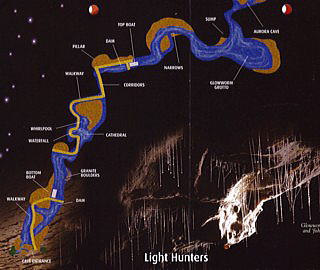

ツチボタル観光船の事務所の壁に貼ってあった地図。 ツチボタル観光船の事務所の壁に貼ってあった地図。

右端の湖がここテ・アナウ湖。あたり一帯はフィヨルドランドと呼ばれる国立公園で、この地図でその様子がよく分かります。

フィヨルド海岸の外海はタスマン海。オーストラリア南東部に面しています。

船着場で順番を待つ私たちのすぐ前にドイツ人らしい20人ほどのグループがいて、楽しそうにみんなで大声で歌っています。女性もときどきふざけたような会話を楽しんでいるらしいのですが、ただ歌を歌うだけで酔っ払っている風でもないし、ほほえましい光景です。 船着場で順番を待つ私たちのすぐ前にドイツ人らしい20人ほどのグループがいて、楽しそうにみんなで大声で歌っています。女性もときどきふざけたような会話を楽しんでいるらしいのですが、ただ歌を歌うだけで酔っ払っている風でもないし、ほほえましい光景です。

30分ほどで目的の洞窟につきました。鍾乳洞の中にいる小さい虫、ツチボタルが発する青い光を見せてもらう12人乗りの小舟に乗り換えるのに、待ち合わせ時間がかなりあって、その間映像による詳しい説明を受けました。 30分ほどで目的の洞窟につきました。鍾乳洞の中にいる小さい虫、ツチボタルが発する青い光を見せてもらう12人乗りの小舟に乗り換えるのに、待ち合わせ時間がかなりあって、その間映像による詳しい説明を受けました。

日本語説明板には慣れましたが、映像の説明が日本語なのには驚きました。今回の見学にはあまり日本人は多くなかったのですが、オーストラリア、ニュージーランドの英語は英語圏の人には方言のようなもので、訳が分からないということはないらしいけれど、日本人にはとても聞き取りにくいそうで、日本語のテロップは親切で有難い。いや、もちろん私は、クィーンズイングリッシュもアメリカンも全然聞き取れませんが。

カメラのフラッシュ、懐中電灯の光はもちろん、話し声も厳禁。 カメラのフラッシュ、懐中電灯の光はもちろん、話し声も厳禁。

光を発するのは昆虫の成虫ではなく、幼虫が長い透明の繭を作って、自分の発する光に寄って来る虫をねばねばした繭で捕らえ、繭の中を移動して食する。こういう生活を9ヶ月も続けて、成虫になると口がないから餌を食べることなく2〜3日で次の世代を残して命を終えるのだとか。何とはかない、漆黒の闇の中だけで生きる虫生。

ぽつぽつ光る糸のような繭がぶら下がっているところを肉眼で見せてもらいました。きっと中を虫が移動したら、むしろ気持ち悪いと感じるのかもしれないけれど、明かりを全部消して、息をひそめて小舟から見上げた無数の小さい青い光。正体を知っていても、餌を捕食中かもしれなくても、とても幻想的、神秘的。いやむしろこの虫の生き様だからこその感動かも。

写真は当然ありません。上の地図と左の説明図は、観光案内所でもらったパンフレットから。

ホテルは何棟にも分かれていて広く、2階のダイニングルームからはテ・アナウ湖が見え、悪くないのですが、私たちに割り当てられたのは、1階、外にそのままつながる1棟で、泊まったことはないけどモーテルとはこういうつくりかという雰囲気。 ホテルは何棟にも分かれていて広く、2階のダイニングルームからはテ・アナウ湖が見え、悪くないのですが、私たちに割り当てられたのは、1階、外にそのままつながる1棟で、泊まったことはないけどモーテルとはこういうつくりかという雰囲気。

私の部屋はへの字に折れた建物の曲がり角、三角部屋。廊下に面したドアが全面透明ガラス戸なんてはじめて。もちろんカーテンはついているけれど。 私の部屋はへの字に折れた建物の曲がり角、三角部屋。廊下に面したドアが全面透明ガラス戸なんてはじめて。もちろんカーテンはついているけれど。

窓は小さく上のほう。バスタブなしの狭いシャワールーム。寒かったし、よく歩いたし、今日はバスタブつきの部屋がよかったなぁ。

夕方小雨の中、ホテル前の商店街(多分観光客相手の店が多い)のスーパーで、ルートバーントラックの載った地図を買いました。いつか歩けるとは思わないけれど、キーサミットがルートの中のどのあたりになるのか知りたいと思って。

ミネラルウォーターは、最初のクライストチャーチで買っただけ。マウントクックでの現地ガイドさんが、ニュージーランドの水はおいしいしそのまま飲んでも問題ないと言って以来、さすがに生で飲むのは、日本国内でも昔は水が変わるとお腹をこわすと言われて育ったので、沸かして飲みました。

|

|

ヴァイキング、お代わりした分

ニュージーランドは食べ物がおいしい

いつもお代わりしてしまう |

|

| 天井や明かりは日本風 |

2度目のデザート、デザートもおいしい |

ニュージーランドへ来てからちょっと食べすぎ。足が丸たん棒のよう。もともと丸たん棒だけどふたまわり太りました。

南島は今夜でおしまい。明日は飛行機で北島へ移動。赤道に近くなる分あたたかく、植物相も南島とは大分違うらしい。楽しみ。

|