(3) 3日目 10月8日(月) 晴れ

(3) 3日目 10月8日(月) 晴れ

昨夜夕食後、ついに米英軍によるアフガニスタン空爆が始まったと添乗員さんから知らされ、恐れていたことが・・・とみんなで顔を見合わせました。当初12名参加の予定だったのが、同時多発テロが起こって、半分の6名で出発したのでした。

日本外務省がイスラム圏全体を ‘海外危険情報2’ と指定して、該当地にいる観光旅行者の帰国勧告を出したというのです。

以来、がっくり、悲しくて、何とか1日でも長くトルコにいられないかとみんなであれこれ言ってはみましたが、旅行社としては外務省のお達しを無視することなどできるわけもなく、できるだけ早い飛行機で帰国と決定。

外を見て歩いたり、みやげもの屋さんを冷やかしたりしている間はいいけれど、移動のバスに乗るとおもわずため息。疲れましたか?とZiyaさんに心配されました。出るはため息ばかり。

はあぁ・・・あぁ・・・

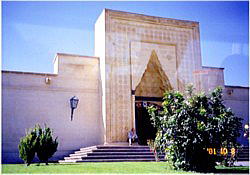

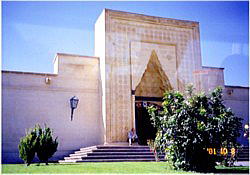

それでも昼食は立派な城門に見えるレストランで、おいしいトルコ料理に舌鼓を打ちました。

それでも昼食は立派な城門に見えるレストランで、おいしいトルコ料理に舌鼓を打ちました。

日本との連絡でホテル待機、動けなかった添乗員さんがここで合流。

トルコが大好きで、プライベートでも何度も来ているという添乗員さんが、今回のガイドさんはとてもいい人で、自分も皆さんも本当によかったですよぉ〜と言っていたのが、このときもいろいろなところで感じられました。

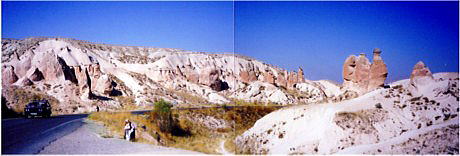

観光用ラクダ2頭が客待ちをしていました。昔遊牧民だった頃の名残らしい。現在のトルコ人はオスマントルコでも、セルジュクトルコでもなく、Ziyaさんのお母さんはギリシャ系。奥さんはクルド人だそうです。トルコと紛争中の国と、独立を望む国内の少数民族。 観光用ラクダ2頭が客待ちをしていました。昔遊牧民だった頃の名残らしい。現在のトルコ人はオスマントルコでも、セルジュクトルコでもなく、Ziyaさんのお母さんはギリシャ系。奥さんはクルド人だそうです。トルコと紛争中の国と、独立を望む国内の少数民族。

さすがに文明の十字路といわれ、イスタンブールの町がヨーロッパとアジアにまたがっている国ですね。当然文明と民族は混ざり合って今のトルコをつくっているのでしょう。

蒙古はんの出る人がいて、言語は日本語や韓国語のように、主語の後に修飾語や目的語がきて、述語は最後にくるそうです。

政治的にはヨーロッパ的であろうとしていても、アジア人の意識も強く、いろいろな理由で日本人好きというのはよく知られていますね。

|

それでも昼食は立派な城門に見えるレストランで、おいしいトルコ料理に舌鼓を打ちました。

それでも昼食は立派な城門に見えるレストランで、おいしいトルコ料理に舌鼓を打ちました。 観光用ラクダ2頭が客待ちをしていました。昔遊牧民だった頃の名残らしい。現在のトルコ人はオスマントルコでも、セルジュクトルコでもなく、Ziyaさんのお母さんはギリシャ系。奥さんはクルド人だそうです。トルコと紛争中の国と、独立を望む国内の少数民族。

観光用ラクダ2頭が客待ちをしていました。昔遊牧民だった頃の名残らしい。現在のトルコ人はオスマントルコでも、セルジュクトルコでもなく、Ziyaさんのお母さんはギリシャ系。奥さんはクルド人だそうです。トルコと紛争中の国と、独立を望む国内の少数民族。