2010年2月20日(土) 晴れ だけど 雲多い

|

| 法起寺遠景 |

今日は斑鳩散歩。 今日は斑鳩散歩。

矢田丘陵の麓で、今も田園地帯の中にある斑鳩の地は聖徳太子の頃とすっかり変わってしまったという感じではなく、人さまの写真でよく見る田畑の向こうの三重塔が、古代とそれほど違わないように見えて、そういう景色を自分の目で見てみたいとあこがれていた。

今年は奈良で平城遷都1300年祭を華々しく開催するらしい。随分たくさんの寺社が協賛、秘仏秘宝を開陳するらしくて、その一環として法隆寺伝法堂の内陣諸仏が公開されるというので、行ってきた。

法隆寺に行くときには、せっかくだから古代史跡をめぐりたい。今回は、三重塔の遠景を見られるところと三井(井戸)、瓦窯跡を見てまわった。

法起寺も法輪寺も今日は境内に入らなかった。08年に境内に入ったときの写真などはこちらです。

法隆寺駅で地図をもらい、細く曲がりくねってタクシーは入ってくれないかもしれないと言われた三井集落の中の史跡三井を探した。と言っても、土地の人に聞いてくれたのは運転手さんで、やっと曲がれる細い道をくるくる回ってもらった。土地の人に聞かなければここは多分分からない。 法隆寺駅で地図をもらい、細く曲がりくねってタクシーは入ってくれないかもしれないと言われた三井集落の中の史跡三井を探した。と言っても、土地の人に聞いてくれたのは運転手さんで、やっと曲がれる細い道をくるくる回ってもらった。土地の人に聞かなければここは多分分からない。

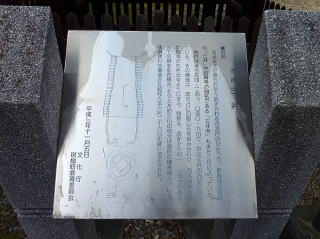

太子開削の三つの井戸、それが集落の名になったと言われるうちのひとつ「三井」井戸が残されている。法輪寺が「三井寺」と呼ばれるのはこの三井からきているという。

埋没していたのを、昭和7年に発掘調査が行われ、深さ約4.25m、上部直径約91cmであることがわかって、今の形に保存されたようだ。

|

|

|

写真をクリックすると大きい画像が出ます |

井戸は分かったが、少し離れた瓦窯跡も近くの店で聞いてやっと分かった。最初に聞いた人は、不機嫌そうにあれは個人の所有地だと言って教えてもらえず、生活圏の中に観光客が入り込んでくるのを嫌う様子が分かって申し訳なかった。 井戸は分かったが、少し離れた瓦窯跡も近くの店で聞いてやっと分かった。最初に聞いた人は、不機嫌そうにあれは個人の所有地だと言って教えてもらえず、生活圏の中に観光客が入り込んでくるのを嫌う様子が分かって申し訳なかった。

古墳や遺跡めぐりの立派な先生について回る人たちには、今は小屋がけのようになっている内部を開けて見せてもくれるらしいけど、突然やってくる個人にはもちろんだめだし、道から人さまの土地に入るのもためらわれた。ここがそうだと分かれば気がすむので、外観を見せてもらっただけで満足。柿の木に大根が干してあって大和ののどかな風景。

|

|

|

写真をクリックすると大きい画像が出ます |

三井瓦窯跡は、法起寺西側の尾根丘陵にある瓦塚2号墳後円部の西側斜面にあって、

昭和6年に果樹園を開墾中に偶然に発見されたそうだ。法起寺や法輪寺から出土した同じ型の瓦が出て、ここで瓦が焼かれたのは七世紀後半から八世紀初め頃と考えられるらしい。詳しくは上の説明板をご覧ください。

当時の窯跡がほぼ出てくるとは、斑鳩だけじゃなく、奈良は本当に遺跡遺構の土地だと思う。ちょっと畑にしようと思って掘ってみたら、1000年以上昔の遺構が出てくるのじゃ、現在そこで暮らしている人にはいいことばかりじゃないだろうけど。

歴史の真実が現実に今もそこにあって見られるというのは、日本人として本当にうれしいこと。いつでも来ようと思えば来れる関西に住んでいてありがたいと思うのはこういうときだ。

|