13日目 3月21日(金) くもり

やっと待望のアンデス山中へ。先ずはインカ帝国の首都だったクスコへ。3時に起きて、4:30出発。7:00の飛行機に乗って約1時間。具志堅さんが繰り返し、高山病対策の注意をしてくれました。すなわち5つ。

1、ゆっくり行動 2、ゆっくり呼吸、深呼吸をする 3、腹7分目 4、酒、タバコを控える 5、水をよく飲む

1、2は簡単です。努力しなくったって、私はいつだっての〜んびり。急げといわれる方が難しい。3と5も、意識すれば、ま、できます。問題は、4です。タバコじゃありません。タバコはそばの人に止めてくれ〜と叫びたい嫌煙者。そう、お酒です。量は若いときほどいけませんが、旅先のお酒は楽しみの一つでしょう。だけどきっぱり断酒宣言、しました。

眼下の標高6000メートルを越えるアンデス山脈の白い峰々を眺めて、今また越えてるぞぉと心で叫んで、クスコ空港に降り立ったら、クスコは寒い。標高3500メートル。みなさんゆっくりゆっくり歩くこと!時々足を止めて深呼吸。はいてはいて吸って、はいてはいて吸ってを繰り返しつつ歩きました。別に息苦しさなんて感じないのですが、予防のつもり。半日くらいは低地にいたときの血中酸素が残っているから大丈夫だそうですが、誰も笑わずに続けました。

要は、酸素が薄いのですから、酸素を多く消費するような行動を慎むということ。大声を出す、走る、熱い風呂に入るなどは論外。夢のマチュピチュ、チチカカ湖へ近づくための第1歩。

高度順化のため、今夜はクスコに泊まりません。さぁ、いざ、マチュピチュに向かって・・・

ところがその前に、泊まらないクスコのホテルにわざわざ寄って、雨具を出すため、スーツケースをバックリ開けてがさがさ荷物をあさることに。とても立派な広いアンティーク調度のロビーの一角で、カッコワリイーーー。都市でもよく見かけた観光ポリスのおにいさんらしい人たち(ホテルのガードマンに見える)がホテル前に数人いて、民芸品売りの人たちがまとわり着くのを時々制止し、無事ホテルに入れるようにガードしてくれました。リマではいろいろ注意されても、この状態ははじめて。ちょっと緊張しました。

第1下車地点はタライ展望台。下のほうに村が見えるカーブした道というだけ。いかにもおあつらえ向きの感じで、インディヘナといわれる現地の母娘が派手な民族服に身を包んで道端に立っています。確かにこの辺でしか出会わない人たちでしょうが、あまりに不自然。お金を払って写真を撮るのは抵抗がありました。 第1下車地点はタライ展望台。下のほうに村が見えるカーブした道というだけ。いかにもおあつらえ向きの感じで、インディヘナといわれる現地の母娘が派手な民族服に身を包んで道端に立っています。確かにこの辺でしか出会わない人たちでしょうが、あまりに不自然。お金を払って写真を撮るのは抵抗がありました。

山の斜面には山頂近くまで段々畑がつづいています。段々畑はスペイン語でアンデネスというそうで、最初スペインの侵略者がやってきたときに、どんな急斜面にもあるこの段々畑を見て、山全体を呼ぶようになったのが、“アンデス”の由来とか。

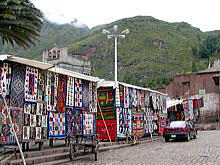

2番目の下車地はピサック村。近在から人々が集まり市が開かれる賑やかな村らしいのですが、広場の中央では、今日はみやげ物や民芸品を売っている固定露店がほとんどでした。現地の人たちが食べ物などを売買しているのは、はずれのほうです。 2番目の下車地はピサック村。近在から人々が集まり市が開かれる賑やかな村らしいのですが、広場の中央では、今日はみやげ物や民芸品を売っている固定露店がほとんどでした。現地の人たちが食べ物などを売買しているのは、はずれのほうです。

1時間近くも、他にほとんど観光客もいない広場をうろうろしました。ポコ・ア・ポコで見た、非売品の年代物らしい素敵な壁掛けを思い出して、物色してみることにしました。

おばちゃんがベビーアルパカと強調する、確かに手触りの柔らかい壁掛けに心が動き柄を選ぶと、思っていたより高くて、首を振ったら、約半値というのを出してきました。手触りが違います。おばちゃん、アクリルアクリルと叫びます。仕方ありません。ベビーアルパカというブルー系のちょっと織るのが複雑そうな、動物尽くしという感じのものを5ドル値切って買いました。自分が気に入って納得して買ったら、それはその値打ちがあるのです。みやげ物に関してはそう思えるようになりました。買い物は基本的にそういうものなのでしょう。<みやげ物のページはこちら> おばちゃんがベビーアルパカと強調する、確かに手触りの柔らかい壁掛けに心が動き柄を選ぶと、思っていたより高くて、首を振ったら、約半値というのを出してきました。手触りが違います。おばちゃん、アクリルアクリルと叫びます。仕方ありません。ベビーアルパカというブルー系のちょっと織るのが複雑そうな、動物尽くしという感じのものを5ドル値切って買いました。自分が気に入って納得して買ったら、それはその値打ちがあるのです。みやげ物に関してはそう思えるようになりました。買い物は基本的にそういうものなのでしょう。<みやげ物のページはこちら>

もう驚かない?!すごいトイレ

有料トイレは、1回使用料が50センチモ。現地通貨1ソレル(US$1/3)の半分です。来る前に、女性が書いた紀行文では読んでいましたが、なるほどすごい。便座がありません。掃除はしてあるようですが、陶器の便器の白い部分があちこち欠け落ちて、茶色い陶土がむき出しのところがあるのです。とても腰をおろす気にはなれません。これならいっそ古式ゆかしい日本式しゃがむ式がいい、なんて思っても、か細い便器のふちに、上がりこむ勇気もないし。なんとも中途半端。

| 観光客用立派なレストランで、時間が止まったままのような母子 |

昼食を食べた渓谷沿いのスペイン田舎風レストランは、屋根の上に沖縄のシーサーに似たトゥルパーという土着の神様を意味するお守りを乗せています。同じモンゴロイド源流の文化?なんて考えると楽しい。 昼食を食べた渓谷沿いのスペイン田舎風レストランは、屋根の上に沖縄のシーサーに似たトゥルパーという土着の神様を意味するお守りを乗せています。同じモンゴロイド源流の文化?なんて考えると楽しい。

濁流渦巻くウルバンバ川を裏に見て、中庭風のところに、民族服を身につけた女性が3人、芝生の上に座り込んで、子供を横におき、原始的な織物機で、肩掛けとも敷き物ともいえそうな織物を織っていました。

濁流渦巻くウルバンバ川を裏に見て、中庭風のところに、民族服を身につけた女性が3人、芝生の上に座り込んで、子供を横におき、原始的な織物機で、肩掛けとも敷き物ともいえそうな織物を織っていました。

まだ10代に見える真正面の女性の織った布をNoさんご主人が買われました。随分値切ったのをお得意の3色ボールペンを2本足して交渉成立。あら、ま。だけど何といっても売れるのが1番うれしいのでしょう。本当にボールペンはうれしかったようで、紙を懐から出して書いていました。字が書けることを示したかったのか。単にうれしかっただけか。長く書けることを祈りました。

レストラン中央には、ハープに似たアルパを奏でるおじさんがいて、演奏技術はなかなかのもの。自分の姿をジャケットにいれたCDを売っていました。ここはとても田舎に見えるし、庭に座り込んで織物をしている女性は、何百年そうしてきたの?というくらい昔のままの雰囲気。多分これはやらせ的なものではなくて、服装はともかく、この辺では今もみな女性はこうして暮らしているのだと感じました。それに比べて、このアルパおじさんのCDは、何という新しさ!まいりました!1枚10ドルで、演奏しているところで一緒に写真を撮らせています。アルパのCDは珍しい。買えばよかったと後悔しました。

レストラン中央には、ハープに似たアルパを奏でるおじさんがいて、演奏技術はなかなかのもの。自分の姿をジャケットにいれたCDを売っていました。ここはとても田舎に見えるし、庭に座り込んで織物をしている女性は、何百年そうしてきたの?というくらい昔のままの雰囲気。多分これはやらせ的なものではなくて、服装はともかく、この辺では今もみな女性はこうして暮らしているのだと感じました。それに比べて、このアルパおじさんのCDは、何という新しさ!まいりました!1枚10ドルで、演奏しているところで一緒に写真を撮らせています。アルパのCDは珍しい。買えばよかったと後悔しました。

ありがたいことに、帰国後、Saさんがほかのフォルクローレなども一緒にダビングして送ってくださって大感激。

オリヤンタイタンボの遺跡は見事でした。まだクスコ市内もマチュピチュも見ていませんが、インカの石組みは、ほんとにすごい!

ずいぶんきつい斜面に石を積んで土止めをした段々畑が何段もあって、横の急な石段を300段のぼります。インカ帝国滅亡後に反旗を翻して戦った要塞といわれているそうですが、ここで負けたのではなくて、さらに奥に撤退してしまって、その後どこへ行ったか分からないともいわれているそうです。

ずいぶんきつい斜面に石を積んで土止めをした段々畑が何段もあって、横の急な石段を300段のぼります。インカ帝国滅亡後に反旗を翻して戦った要塞といわれているそうですが、ここで負けたのではなくて、さらに奥に撤退してしまって、その後どこへ行ったか分からないともいわれているそうです。

タンボとはケチュア語(インカの公用語、今も現地の人の言葉)で、旅籠の意味だそうで、要塞の前は、大インカ帝国移動の人のための宿だったようです。

ここに積み上げられた大量の石は向かいの山の石切り場から運び出されたことが分かっていますが、車輪を持たない、鉄器を持たない、インカの人たちがどうやって運んだのか謎のまま。 ここに積み上げられた大量の石は向かいの山の石切り場から運び出されたことが分かっていますが、車輪を持たない、鉄器を持たない、インカの人たちがどうやって運んだのか謎のまま。

頂上の広場に6個の巨石が立てて並べてありました。間に細い石を挟んである意味も分かっていないそうです。

巨石文化と言うのは世界中にあるようですが、こんな風に同じくらいの大きさの巨石をそれだけ独立してくっつけて立ててあるのは珍しいでしょう。何のためにこんな大変なことをしたのでしょうねぇ。

明日のマチュピチュに備えて上まで上がらなかったふたりは、クスコから同行してきたアシスタントガイドさんに下のほうを案内され、インカの文化、村や水について詳しく説明されたそうで喜んでおられ、私たちもほっとしました。

バスから見える対岸の白い山肌は、塩田だそうです。乾期になると、村の人たちが山の中腹に、段々畑状の塩田をつくり、地中からわいてくる塩水を溜め、自然乾燥して塩を取るのだそうです。

高地は寒い、酸素が薄い、対策は・・・

友人が以前作ってくれたウールの超大判スカーフ(1辺が1.5メートルほど)が飛行機やバスでのひざ掛け肩掛けとして大活躍してくれた上に、ここでも早速ジャケット代わり。あたたかいし、いろんな形に変化できて、すばやく身につけられ、たためば小さくなるし、こんないい防寒着はありません。思いついて持ってきてよかった!

今夜は、このウルバンバ渓谷のユカイで泊まって、翌日マチュピチュへ行きます。

ユカイはクスコより600メートル低い2900メートル。大して変わらないように思えますが、わざわざそうするのだから、効果があるのでしょう。朝、クスコのホテルロビーで、日本人らしい顔色真っ青の女性ふたりが、ボンベから酸素吸入をしていました。ときには、酸素吸入だけでは治らず、クスコ観光を諦めたり、ひどいときにはもっと標高の低いところにおろされることもあるのだとか。

ゆっくりゆっくり。コカ茶をがぶ飲み。お酒は飲まない。がんばります!

オリヤンタイタンボから少し戻って、今夜の宿は、小さな村ユカイのボサーダデル

インカ ユカイ。広い敷地に、ぽつぽつと2階建ての木造棟が建っています。タイル風の木の床、田舎風のインテリア。 オリヤンタイタンボから少し戻って、今夜の宿は、小さな村ユカイのボサーダデル

インカ ユカイ。広い敷地に、ぽつぽつと2階建ての木造棟が建っています。タイル風の木の床、田舎風のインテリア。

広い浴室が、変わっています。大きな浴槽は10×20センチほどの大きな茶色のタイルでできていて、普通カーテンがぶら下がる部分が、ガラスの引き戸になっています。こんなのはじめて見ました。最初お湯が出なかったし、高地対策で入浴もシャワーもやめました。体を拭くだけ。明日は2000メートル。明日入浴することにしました。その後3500メートルのクスコに2泊。3800メートルのチチカカ湖で1泊です。大事をとらなければ・・・

|