| 京都は冬寒く、夏暑く、初夏の新緑の頃か 秋の紅葉の頃に、山沿いに行くことが多く 交通渋滞が日常の街中に出かけることは滅多にありません 2015年、紅葉には少し早い11月に、東寺の秋季特別展に行ってみました |

|

2015年 11月11日(水) 新聞で東寺の特別展についての記事があって、開催期間が長かったので、 自分の体調と天気、家族と犬の様子を見て、億劫な気持ちを奮い立たせて行ってきました。 行ってよかった。 久しぶりに、古い寺院の建物と庭、珍しい仏像などを眺めて、目と心が喜ぶ心地よさを味わいました。

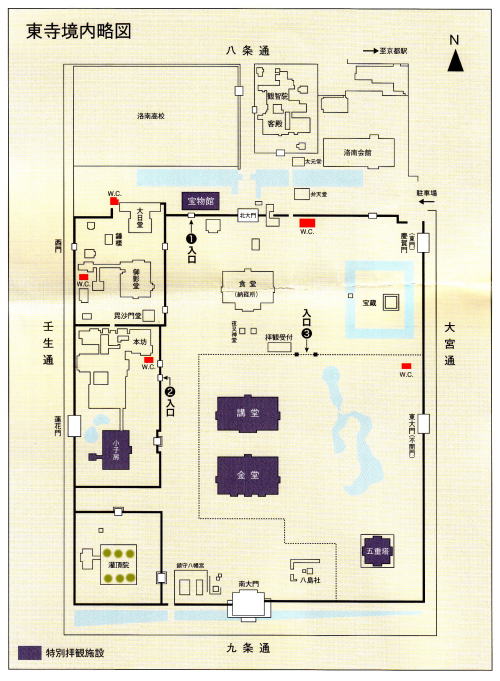

上の地図では左側、境内の西に並んでいる宝物館、大日堂、御影堂、小子房、灌頂院を順に拝観しました。 宝物館では、たくさんある国宝の中から、今回、5年ぶりの公開という弘法大師尺牘(風信帖)、 5枚の大判曼荼羅図、弘法大師行状絵なる巻物数巻、真言七祖像等々、珍重貴重な宝物を展示してありました。 真言密教に特別関心があるわけじゃなくても、興味津々、楽しませてもらいました。 大日堂と御影堂は外からの参拝のみで、無料でした。いつも公開されているのかどうかは分かりません。

御影堂の一つ南側の建物群は庫裏と事務所のある本坊でした。 入って左側の塀を潜り抜けると広い庭になっていて、地面に大きな鬼瓦が並んでいたり、 1本の木に見えるイチョウの真ん中あたりにハゼの木が根を下ろして、赤と黄色に色づいていて、 珍しい景色を見せてくれました。   廊下で靴を脱ぎ、杖をしまって、小子房に上がりました。この建物群の一角には勅使門があって、 かつて宮中で執り行われた正月の真言宗の大法、後七日御修法を東寺で行うようになってから、 勅使供応の場となっているのだとか。 天皇が御所として使っていたと言われる小子房は、昭和8年に再建された比較的新しい建物で、 6室の襖絵全部が日本画家・堂本印象の描いた絵でした。 墨絵の濃淡で花や果実、草木が描かれた5室をぐるっとまわって、最後に、あでやかな極彩色の襖に囲まれ、 天井も長押も一段と高級になった勅使の間に至りました。 私の好みから言えば、あっさり素朴な墨絵の瓜の間、枇杷の間の絵が心に染み入りました。

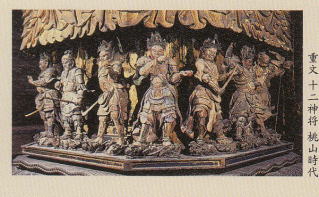

小子房でも出てきた正月の真言宗の大法、後七日御修法を、東寺では、毎年1月8日~14日灌頂院で行うそうです。 数年前の特別拝観では、両界、金剛界曼荼羅と胎蔵界曼荼羅を、向かい合わせに掛けて、まわりの壁面に描かれた 真言七(八?)祖像を見せてもらった覚えがあります。 最初の宝物館で、秋季特別展の通し拝観券を購入しましたが、ここ灌頂院は入っていなくて 別料金。わざわざ別にするのはどういう意味があるのでしょうね。 見たい人が少ないのかな?逆にここだけを見たい人のためかな? 今回初めて、金堂の本尊薬師如来像の台座から一体ずつはずして ばらばらにした状態で、十二神将全部を背面からも拝観できるようにしてあります。 (写真はパンフレットに載っている台座上のもの)  暗い寺院内部で貴重な仏像を拝観するとき、この頃は、LEDのおかげでしょう、 横からも後ろからも小さいライトを当てて、よく見えるようにしてくれているのがありがたい。 台座に乗っている姿も見たことないのに、いきなり個別にライトをつけて拝観。 ぼんやりしか見えないよりもやはり細部までちゃんと見えるのがうれしい。 東寺内の6か所拝観は当然のつもりで、通し切符を買ったくらいだけど、 久々の遠出、この頃具合のよくない左ひざの痛みなどで、くたびれ果てて、西側半分だけで帰ることにしました。 せっかく出てきたのにとか、元気が余れば東山のふもとにもと気持ちは欲張っていたのに残念。 |

嵐山嵯峨野紅葉(2014・11・28) 下鴨神社・糺の森1(2014・05・28) 下鴨神社・糺の森2(2014・05・28) 散歩日記 のんびぃの日記帳 <旧旅日記>近畿中部 |

2015年 11月20日(金) 後日、自分と犬の体調を見て、晴天の日を選んで再訪しました。 地図では真ん中と右側、境内の西南に集まって、ぐるっと柵で囲われている一角にある 講堂、金堂、五重塔を拝観しました。   京都駅から近鉄電車で一駅、東寺で降りて5分ほど歩いて、南大門から入りました 前回は、京都駅八条口からタクシーで、東門からはいったので、表通りからは久しぶり 前回、阪急京都線烏丸――京都市営地下鉄――JR京都駅へ。 八条口の東端にある地下鉄出口からは近鉄の駅が近いのに、駅の西端にあるタクシー乗り場まで200㍍歩いて、 タクシーを30分以上待って、時間も体力もお金も無駄にしたので、 今回は、阪急梅田駅でJRに乗り換え。 阪急――JR――近鉄とすっきりあまり余分に歩かず待たずに行けました。 ただ、座りたくてJRを各駅停車にしたのがいけません。ずっと坐れたけれど時間は大幅に遅くなりました。

平安遷都とともに建てられた東寺において、空海が最も力を入れたのが講堂建立だったといいます。 講堂に安置された21体の仏像は、真言密教の世界観を示す曼荼羅や経典から 選ばれて並べられ、立体曼荼羅と呼ばれるらしい。 中央と左右の三群に分かれた仏像は、中央に金剛界大日如来を中心に五仏(国宝)。 左方(向かって右)に五大菩薩(真ん中の金剛波羅密以外4体は国宝)、 右方が五大明王(国宝)、四隅に四天王、東西に梵天・帝釈天の守護天2体の6体(国宝)が配置されています。 須弥壇をぐるっと回って後ろからも眺められるようになっていたのは、今回初めての試みだそうです。 長い間に火災や修理、再興などによって、当初と変わっているものもありますが、初期のままのものが国宝とか。 他にもこういう立体曼荼羅になった仏像群を持つ寺院があるのかどうか知りませんが、 珍しく面白く、像が大きいわけではないけれど、圧倒される空間でした。 金堂(国宝)には、薬師三尊像が安置され、日光・月光菩薩像が脇侍にされています。 講堂のような圧倒的な沢山の仏像に埋め尽くされているわけではないけれど、 高い天井、美しい何段もの組物は重厚で目を奪われます。 薬師如来坐像の下の台座に配された十二神将が、この秋初めて一体ずつはずされ、 灌頂院にて展示されていました。 ばらせるのもびっくりだけど、間近で後ろ側まで見せてもらえて楽しかった。  庫裏のある本堂からお出ましになったらしいお坊さんたち。 毎月21日の弘法さん縁日には、当然お祈りがあるのでしょうが、この日は前日。 前日も何かお祭りがあるのでしょうか。

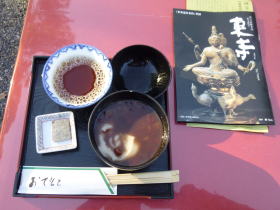

毎年正月三が日のみ公開されている五重塔初層を拝観しました。 数年前に初めて来たときの感激はひとしおでした。2度目だから どうかなと案じましたが いえいえ、大日如来に見立てたという心柱のまわりに、阿閦如来、宝生如来、阿弥陀如来、不空成就如来と、 八大菩薩像が安置され、まわりの天井や壁、柱に描かれた極彩色の絵の色が残っていて 新たな感動にわくわくしました。  五重塔そばの瓢箪池 出入り口になっている食堂のそばに茶店がありました。 お昼抜きで歩いているので、お腹もすいたし、腰かけて休憩もしたいし、ぜんざいを頼みました。 あちこちの茶店でぜんざいをいただきましたが、 本物のおもちが入っていたのは初めてです。 おいしくて、入れ歯にもやさしく、やわらかくて、2個も入っていてうれしい。   天気は近頃にない晴天。3連休前で人が少なく、ゆっくり拝観してまわれました。 例年、この時期には、京都でも山のふもとの紅葉を見に行くのですが、今年は、東寺2回で終わりそうです。 でも、時間とお金をかけても東寺だけに2回来たのはよかった。 |